販促冊子・事業案内・セルフマガジン制作で必要な基本の7工程

- 2016.12.08

- 更新日:2019.11.09

- ライター活動

- ライターの販促, 情報を伝える, ZINEとリトルプレス

必要なテキストを必要な文字数書くのは比較的シンプルな作業です。でもそれを「販促冊子にまとめたい」「セルフマガジンにしたい」「雑誌や広報誌にしたい」となると下準備が要ります。意外とプロセスを知られていないのと思ったので、ざっくりまとめました。

基本の7工程

1)出力したい判型や大きさを考慮して、どんな字の大きさ、どんな段組で見せるのかを決定

(参考にしたい同業他社の冊子などがあれば、具体的なデザインイメージを擦り合わせるのに便利)

↓

2)図版が必要であれば、どの図版を優先しどんな大きさで見せたいか決定

↓

3)空きスペースが「見出し+テキスト」になるので、フォントや字の大きさから「入れられる文字数」を決定

↓

4)載せたい内容を吟味し、何を優先し、何を言わなくてよいかを決定

(言いたいことに比べて絶対にスペースが不足するので、ほぼ「何を削るか」を決断するプロセス)

↓

5)インタビューや資料からコンテンツを作成

↓

6)1〜4に合致しているか、テキストをチェック・修正

↓

7)テキストを、2で決めたレイアウトに流し込んで完成

冊子作りは、お弁当作りと同じ

冊子制作を説明するとき、私はよくお弁当作りに例えます。通常であれば「箱の大きさ」「コンセプト」を決めておかずを作り始めますよね。

たとえば女子高生用のお弁当箱で、ヘルシーなおかずにしたいとか。運動部員の男子だったら大きめのお弁当箱で肉系をたくさん詰め込みたいとか。それが決まっているからどんなおかずにするか考えられます。冊子作りでも同じように大きさとコンセプトを先に決めます。

「5のテキスト作りをまず進めたい」という依頼をいただくことがありますが、お弁当作りで想像すると難しいと気づくのではないでしょうか。どんな弁当箱に入れるか、誰に向けた弁当にするのかわからないまま、適当におかずを作り始めるのと一緒だからです。

何も決まっていないのに「とりあえずおせち並みに品数揃えてください」とか「適当にいくつか肉料理を準備してください」といわれたら、きっと「これ全部どうやって詰めるの?」と疑問に思うでしょう。ライティングの世界では、なぜか往々にしてこの状況が生まれるんです。

箱やコンセプトが決まらないのにやみくもにおかずを作ると、全部入れたいがために無理やり詰め込む(字が小さく読みにくい、デザインを無視して不格好になる)、ムダになるおかずが出る(時間をかけて作ったテキストからムダが出る=そのテキストに要した時間やお金もムダになる)など、発注側・作業側・読者ともメリットがない状態になります。

1〜4が一番大変

ライターが具体的な作業でお手伝いできるのは5からです。1〜4のプロセスでは考えるためのサポートはできますが、決断するのは発注側の作業です。この決断を丸投げすると絶対に欲しい形にはなりません。

でもここが定まったら、後工程のブレは激減するはずです。

何もないところから考える1〜4は面倒で、正直大変なところです。でもぜひ、ここから取り組んでみてください。出来上がりが変わります。

——————————–

▼twitter:

丘村奈央子(@okmr09)

▼Facebook:

▼ライターの聞き方・書き方 無料PDF集

「聞き方」を動画で学べる!

-

前の記事

隣り合わせという距離感 〜お散歩企画に行ってきました〜 2016.10.27

-

次の記事

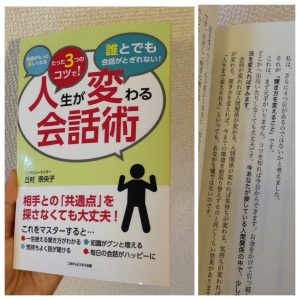

電子書籍『人生が変わる会話術』はこちらで購入できます 2017.10.17